« Heureux comme un juif en France ? Réflexions d’un rabbin engagé » Yann Boissière

Yann Boissière, que nous avons reçu en 2019, vient de publier « Heureux comme un juif en France ? Réflexions d’un rabbin engagé », aux Editions Tallandier.« Bien que la communauté juive soit de plus en plus attaquée sur le sol français, Yann Boissière veut croire qu’elle a toute sa place dans la vie de la nation et qu’elle a les atouts pour apporter sa contribution à notre vivre-ensemble. Passant en revue les grands enjeux qui interrogent les juifs de France – l’antisémitisme, la laïcité, le rapport à Israël, le dialogue interreligieux –, l’auteur montre comment le judaïsme peut aujourd’hui faire œuvre de paix et de liant au sein du cadre républicain. Un essai enthousiaste et roboratif, un cri d’amour pour la France. »

« La crise du sens : nos sociétés peuvent-elles retrouver le goût du collectif ? »

De vive voix

Jeudi 29 avril 2021

17h30-19h30

« La crise du sens : nos sociétés peuvent-elles retrouver le goût du collectif ? »

Avec

Charles Pépin, philosophe,

Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée en charge de l’Industrie,

Eric Salobir, prêtre dominicain et président d’Optic Technology

Anilore Banon, Flora Bernard et Sara Ravella.

Propos

Le goût du collectif, dans nos sociétés modernes, a une traduction politique : le bien commun. Ce grand horizon du vivre ensemble implique au quotidien un certain nombre de valeurs fondamentales : la vertu citoyenne, un récit collectif, un projet de société, la conscience d’une histoire, d’une culture, d’une civilisation spécifique, voire un fierté nationale. A ce simple énoncé, on mesure combien certaines de ces notions, pourtant, sentent aujourd’hui le souffre… ! La crainte du populisme hante notre bonne conscience, nous faisant douter de nos acquis et de nos mémoires. A bon escient, sans doute, lorsque s’y exerce un légitime esprit critique, mais en cette période de défiance inégalée au sein de la société française (dans tous les sondages européens, la France se signale par un taux de défiance et de pessimisme record), cette hantise du populisme, perversion du nationalisme, exerce de tranquilles ravages.

C’est sous sa pression que tous les idéaux structurants du vivre ensemble – ceux que nous avons cités – longtemps portés en bandoulière dans la besace républicaine, qui avait le cœur à gauche, ont été délaissés, relégués dans la zone grise, incertaine, des idées peut-être trop populaires, finalement considérées comme ringardes. Déclassés, aussi, par l’aptitude au « buzz » de slogans plus segmentants (l’intersectionnalité, le décolonialisme), où ils perdent du terrain dans le nouvel éco-système outrancier des réseaux sociaux. Plus assez progressistes, les idéaux républicains ? La droite extrême n’a qu’à se baisser pour les ramasser et les rependre, un à un, achevant de les discréditer…

En panne d’universalisme, nous aurions donc basculé dans ce que maint observateurs dénoncent comme la « tribalisation » ou « l’archipellisation » de la société. Où seule tirerait son épingle du jeu, en une sécession qui ne dit pas son nom, une élite numérisée parfaitement à l’aise avec « l’ailleurs » de la mondialisation. Sous la férule molle et technocratique d’une « épistocratie » – la gouvernance des « sachants » et des « experts » – notre société, désormais rétive aux grands idéaux, serait réduite à la logique des affrontement identitaires, substitut du débat d’idées. L’individu, quant à lui, esclave douillet et consentant de ses bulles numériques, se voit par ailleurs incessamment malmené par des discours radicaux, qui n’ont de cesse de le cantonner à son appartenance ethnique, religieuse ou sexuelle. Pas de quoi susciter de flamboyants engouements collectifs…

Ce cauchemar, cette dystopie, c’est littéralement celle qui s’énonce et se déploie, chaque jour, dans nos journaux du matin. L’image est trop noire pour être vraie, mais elle témoigne, a minima, d’une brisure. Celle des années 80 et 90, analysent les sociologues, où quelque chose a basculé : l’équilibre entre, d’une part, les conquêtes individuelles (salariales, avancées sociales, reconnaissance des minorités discriminées), et d’autre part la vision unifiée, intégrée, d’une société commune.

Souhaitons-nous vraiment, aujourd’hui, partager un destin commun ?

Avons-nous-nous encore, aujourd’hui, cette capacité à rêver en commun ?

Sans doute notre défiance, notre pessimisme, cette crise du sens a-t-elle aussi une composante spirituelle.

Alors même que la « quête de sens » se trouve sur toutes les lèvres, dans tous les esprits et à l’agenda de tous les colloques, cette fameuse quête se prête invariablement à une critique renouvelée de nous-mêmes et de nos sociétés, et semble, in fine, une recette pour la frustration permanente. D’où vient notre difficulté ?

Nous sommes-nous déshabitués à ce point à trouver des ressources en nous-mêmes ? Ou au contraire, à ne trop compter que sur nous-mêmes, sans jamais en rabattre sur notre volonté, obstinée, à tenter de contrôler les événements, avons-nous oublié, perdu le goût d’un regard désintéressé sur ce qui est antérieur à nous, au-dessus, ou au-delà de nous ? Aurions-nous perdu la faculté, tout simplement, de contempler le monde ?

Dans le vaste registre, qui de l’intime au collectif, déploie les promesses d’une possible dignité humaine, où situer les passerelles ? Les directions ? Le sens ? L’apostrophe de Kafka, « Du Bist die Aufgabe », « Tu es ta propre tâche ! », continue de nous interpeller…

Yann Boissière, Président des Voix de la Paix

17h30 – 17h40 Introduction (10min)

Yann Boissière

17h40 – 18h05 Duo (25min)

“ L’art et la spiritualité – l’intime au service du collectif ”

Intervenants : Anilore Banon, Sculptrice et Eric Salobir, Prêtre dominicain Président d’Optic Technology Animateur : Mondher Abdennadher.

Par l’« hybridité » de leur trajectoire professionnelle, nos deux intervenants occupent sans aucun doute une position idéale pour nous éclairer sur un sujet lui-même lesté d’une bonne dose d’hybridité. Le « goût » du collectif n’est-il pas en effet éminemment social et politique ? Pourtant, il n’est rendu possible, chez chacun d’entre nous, que si nous sommes un minimum à l’aise avec nous-même… Que si nous sommes ancrés dans une conviction personnelle, une passion, une sagesse qui nous donne le courage de nous tourner vers le monde et d’y agir.

Eric Salobir, prêtre dominicain, conseiller en communication du Pape, mais aussi des plus belles « licornes » de la Silicon Valley, connaît cette traversée des mondes aux antipodes, mais dont l’hybridité n’altère pas la profonde unité des questionnements humains sur ce qui a du sens ou n’en a pas… En tant qu’artiste, Anilore Banon ancre sa démarche au plus profond d’un regard intérieur. Mais elle a approfondi son art en mettant ses œuvres monumentales publiques au service de notre mémoire collective, interrogeant le lien mystérieux entre l’intime et le bien commun.

Deux regards, deux exigences de vérité intérieure, pour mieux nous donner le goût… du « goût du collectif » !

18h05 – 18h30 Duo (25min)

» Travail en entreprise — Nouvelles modalités en quête de sens «

Intervenantes : Sara Ravella, Economiste, conférencière Conseil de dirigeants et Flora Bernard, Fondatrice de l’Agence Thaé, Consultante en philosophie en entreprise

Animateur : Mondher Abdennadher.

La crise du Covid a stoppé des pans entiers de l’économie mondiale. Dans la course permanente à la transformation que mènent les entreprises pour conserver leur compétitivité, elle a accéléré la prise de décisions concernant les modalités-mêmes du travail. Le télétravail est devenu une nouvelle norme, renouvelant un certain nombre de questionnements : que devient la notion d’engagement quand la majeure partie de la collaboration se fait à distance ? Que devient la gestion d’équipe quand les collaborateurs sont disséminés de façon continue ? Ces nouvelles pratiques sont-elles porteuses – ou révélatrices — de l’avenir du travail pour la génération des millenials ? Quant à la recherche de « sens », dont la nécessité, aux côtés de la compétitivité, s’impose toujours davantage auprès des entreprises, quels horizons notre « monde d’après » dessine-t-il ?

18h30 – 18h45 Solo (15min)

“ Entre Covid et nouvelle révolution industrielle – Comment retrouver le goût du collectif ? ”

Intervenante : Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée en charge de l’Industrie

Alors même que l’industrie vit une révolution planétaire avec les transitions écologique et numérique, une pandémie, non moins planétaire, a agi comme un révélateur sur nos sociétés. Sur le plan économique, un certain nombre de nos croyances ont été battues en brèche et, de manière plus générale, la mise à jour de certaines vulnérabilités questionne, rétrospectivement, nos capacités d’expertise et celles, entre autres, à anticiper, et à prévoir l’avenir.

Mais au-delà de l’économie elle-même, cette crise questionne certaines valeurs politiques de notre vivre-ensemble. Les discours volontaristes sur la réindustrialisation du pays sont-ils réalistes ? La violence du contre-coup de la crise ne va-elle-pas les réduire à néant ? Comment s’assure-t-on que les populations – dont on a vu qu’elles demeurent au centre de toute puissance collective – sont « embarquées » par ces projets ?

Alors même que les énergies sont entièrement mobilisées par la gestion de la crise, est-il temps de tirer quelques premières leçons ? Et au-delà, d’imaginer les trajectoires pertinentes pour demain, pour nous orienter vers un monde plus juste, où la nécessité de la performance ne contredit pas le « goût du collectif » ?

18h45 – 19h Solo (15min)

“ Le goût du collectif — Une question personnelle ? ”

Intervenant : Charles Pépin, Philosophe

La notion du « collectif », du « vivre-ensemble » est en général exclusivement vu par le prisme du politique et du social. Mais elle a aussi un versant spirituel, qui exige de puiser dans nos propres ressources, de trouver son chemin dans un regard intérieur pour le porter ensuite avec générosité vers le monde.

Comment, dès lors, et sans sacrifier la lucidité, trouver le goût des choses (en hébreu, le « sens » et le « goût » sont un seul et même mot) ?

Que faire de l’angoisse, la nôtre et celle des autres, en un temps d’adversité ? Comment trouver la force de continuer à se représenter l’avenir ? Croire, espérer, pour être capable de partager…. Et si le « goût du collectif » commençait par une question personnelle ?

19h – 19h10 Conclusion (10min)

Yann Boissière

S’inscrire

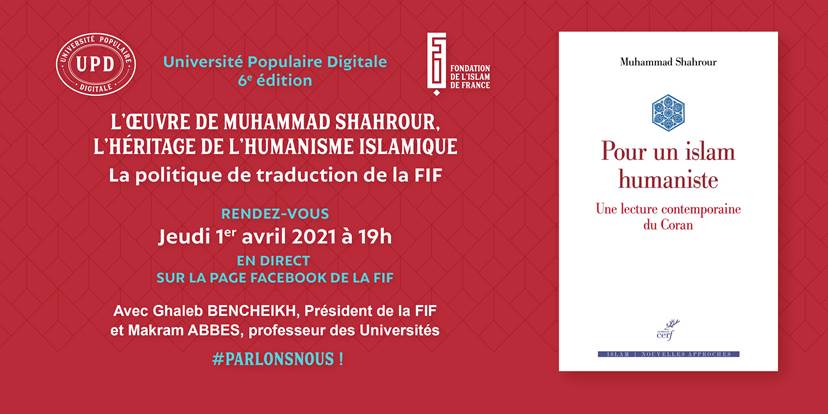

l’héritage de l’humanisme islamique,

La Fondation de l’Islam de France vous donne rendez-vous

ce jeudi 1er avril 2021 à 19h

Pour une conférence débat sur l’œuvre de Muhammad Shahrour,

l’héritage de l’humanisme islamique,

avec Ghaleb BENCHEIK, président de la FIF, que nous connaissons bien et Makram ABBES, professeur des Universités.

Cette 6ème édition de l’Université Populaire Digitale sera à suivre en direct sur la page Facebook de la FIF. contact@lafif.fr

L’islam, pourquoi c’est compliqué.

Pendant deux semaines, du 25 janvier au 7 février, le journal La Croix a exploré l’islam contemporain, ainsi que les questions qu’il pose à la société française.

Avec 4 à 5 millions de musulmans vivant sur son sol, la France est le pays où l’islam est le plus présent en Europe. De nombreux signes traduisent leur intégration progressive dans la société, mais des sujets de crispations demeurent. Surtout, des attentats commis au nom de l’islam font, à intervalle régulier, resurgir le doute sur la « compatibilité » de l’islam avec la République et ses valeurs.

Comment comprendre cette religion, beaucoup plus riche et complexe que ce qu’en disent ses adeptes les plus intransigeants ? Quelles ressources détient-elle pour surmonter les défis auxquels elle fait face aujourd’hui ? Comment dialoguer avec les musulmans ? La Croix a enquêté et propose des éléments de réflexion et de réponse dans un dossier : L’islam, pourquoi c’est compliqué.

En conclusion de ce dossier, La Croix a organisé un débat entre l’islamologue Rachid Benzine et le dominicain Emmanuel Pisani sur la place des musulmans en France et leur insertion dans la société.

Vous pouvez retrouver la vidéo de cette table ronde sur le site de La Croix en suivant le lien :

https://www.la-croix.com/Religion/Quelles-solutions-apaiser-tensions-autour-lislam-2021-02-05-1201139090

Religions et Sociétés : Les entretiens de Bernadette Rigal-Cellard

Bernadette Rigal-Cellard interroge un/e spécialiste d’un sujet religieux : soit un groupe ou un mouvement religieux est présenté, soit un membre actif (simple fidèle ou responsable) d’un groupe explique son expérience interne.

Le format reprend celui des séminaires du Master Religions et Sociétés.

Ces entretiens se déroulent 3-4 fois par mois sur ZOOM à 18h, soit le lundi, mardi, jeudi, mercredi, vendredi, selon possibilité de la personne interrogée. Durée : une heure et demie. On est en direct, questions du public à la fin. La séance est enregistrée et mise ensuite sur youtube.

Bernadette Rigal-Cellard, agrégée d’anglais, docteur et HDR en études anglophones, est professeur émérite en Études nord-américaines et Sciences des religions et sociétés à l’Université Bordeaux Montaigne. Elle a fondé en 2005 le Master pluridisciplinaire Religions et Sociétés, qu’elle a dirigé jusqu’en 2020.

Spécialiste des religions contemporaines minoritaires, principalement nord-américaines, elle s’intéresse notamment aux interactions entre les religions et les cultures qui les voient naître ou s’installer en situation de migration. Elle étudie depuis quelques années plusieurs nouvelles religions de Taïwan et de Corée du Sud. Elle est vice-présidente de l’Observatoire européen des religions et de la laïcité.

Si vous souhaitez participer en direct, écrivez à brcellard@gmail.com pour recevoir les liens.

ENTRETIENS RÉALISÉS

5 février 2021 – Vincent Carlier : Krishnamurti et ses suiveurs aujourd’hui

11 février 2021 – Meg Johnsen : Rev. William Barber, le nouveau Martin Luther King ?

24 février 2021 – BRC : Daesoon Jinrihoe, religion coréenne cas d’école de la théorie de la revitalisation d’Anthony Wallace

3 mars 2021 – Eric Roux : Vivre la Scientologie de l’intérieur

11 mars 2021 – Bouba Nouhou : L’ibadisme, une école de l’islam et son application à Oman

24 mars 2021 – Ana Bellocq : Une Église protestante évangélique au Kirghizistan : La Paix de Dieu. Entretien avec Karina, lévite évangéliste de cette Église depuis le Kirghizistan

1er avril 2021 – Hada Clément, en direct de Doha : l’islam vécu au Qatar

7 avril 2021 – Massimo Introvigne : Comment devient-on un des plus importants spécialistes des religions ?

14 avril 2021 – Chantal Gauthier, anthropologue : Trois exemples de religions africaines, deux au Cameroun, une au Togo.

5 mai 2021 – Ana Carla Rocha de Oliveira : Le pentecôtisme au Brésil et plus précisément à Récife

Prévisions, dates à fixer

BRC : définition du millénarisme et apocalyptisme

Benjamin Dorbaire, Le monastère bouddhiste vietnamien de Thich hNat Hanh les Pruniers

Adrien Bouhours : L’itinéraire spirituel de Frédéric Lenoir

LES RELIGIONS MENACENT-ELLES LA REPUBLIQUE ?

L’Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer étant fermée en ce temps de pandémie, son programme s’adapte.

Notre habituelle grande rencontre interreligieuse et interconvictionnelle de fin janvier se composera de 3 visioconférences réparties du samedi matin 30 janvier au dimanche matin 31 janvier. Vous trouverez ci-dessous la présentation de ce week-end.

LES RELIGIONS MENACENT-ELLES LA REPUBLIQUE ?

Comment ne pas se séparer les uns des autres ?

Une grande visio-rencontre interreligieuse organisée par les Amis de la Vie, Hermeneo, Coexister, la Coordination interreligieuse du Grand Paris (CINPA) et l’Abbaye.

Lois contre le séparatisme (pour le « renforcement des principes républicains »), fermeture de mosquées et dissolution d’associations qualifiées d’islamistes, tentation de déclencher une guerre symbolique contre l’islam, interdiction de publicité sur les radios publiques pour des organisations religieuses comme l’Œuvre d’Orient, difficulté pour la République à donner une place au fait religieux, toutes confessions confondues, comme si les religions constituaient en soi une menace contre la paix civile…

Oui, il faut bien le reconnaître, dans la société française actuelle les religions n’ont pas seulement mauvaise presse. Elles font peur. Causes de conflits et de violences pour les uns, sources d’obscurantisme pour les autres, elles représentent pour beaucoup un obstacle à la cohésion sociale et une menace pour notre sécurité publique. Les institutions religieuses ne sont pas les seules en cause. En effet, la spiritualité peut elle-même apparaître comme un anachronisme, une sorte de vestige du passé, qui ne pèse plus grand chose face à la marchandisation du monde et face aux exigences de la société de consommation. L’ouverture des centres commerciaux en période de confinement, semble bien plus « essentiel » que l’ouverture des lieux de culte ou des espaces de méditation.

Ce qui compte aujourd’hui, c’est d’être d’abord et avant tout un citoyen « sans étiquette » (pour reprendre une expression utilisée aujourd’hui par les tenants d’une laïcité de combat qui entend exclure les religions du champ social). Pour ces militants, la laïcité ne doit plus être la neutralité de l’Etat, mais la neutralisation des individus. Il s’agit pour eux d’œuvrer à l’émergence d’une société où les personnes n’auraient plus de convictions singulières. Certes, la diversité des convictions pourrait encore exister, mais à condition qu’elle reste dans l’intime, le privé, le caché.

Finalement, nos diversités religieuses ou spirituelles sont-elles un obstacle à la cohésion sociale de notre pays, une menace pour nos libertés ? Peuvent-elles au contraire représenter une chance ? Quel rôle pourrait jouer une laïcité bien comprise pour permettre à chacun, croyant ou non, religieux ou athée, de contribuer à construire une société plus unie. D’autres modèles sont-ils possibles ou souhaitables, alors…

Laurent Grzybowski

Animateur et coordinateur de ces rencontres

Avec la participation, notamment, de :

- Mohamed Bajrafil, théologien musulman

- Floriane Chinsky, rabbin

- Vincent Pilley, bouddhiste

- Antoine Guggenheim, prêtre catholique

- Valentine Zuber : historienne

- Nicolas Cadène, rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité

- Karima Berger, autrice

- Martine Cohen, sociologue des religions et de la laïcité

- Daniel Lenoir, président de Démocratie & spiritualité

AU PROGRAMME

Du samedi 30 janvier 2021 (9h30) au dimanche 31 janvier 2021 (12h00) :

3 tables-rondes en visioconférence/ Samedi 30 janvier 2021, 9h30-12h00 :

Première table-ronde sociétale, « à la lumière du droit »

animée par Laurent Grzybowski, journaliste à l’hebdomadaire La Vie, avec la participation de :

- Valentine Zuber : historienne, spécialiste de l’histoire de la liberté religieuse en Europe occidentale et de la laïcité en France et dans le monde

- Daniel Verba : sociologue, maître de conférence de sociologie à l’université Sorbonne Paris Nord

- Lucie Roche, formatrice à Convivencia, spécialisée sur le fait religieux en entreprise

- Nicolas Cadène, rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité

/ Samedi 30 janvier 2021, 16h30-18h30 :Seconde table–ronde sociétale, « à la lumière des sciences sociales »

animée par Laurent Grzybowski, journaliste à La Vie, avec la participation de :- Karima Berger, autrice de romans et essais sous le signe du face à face des cultures arabe et française et du questionnement de ses racines spirituelles

- Martine Cohen, sociologue des religions et de la laïcité

- Daniel Lenoir, président de Démocratie & spiritualité

- Victoria Vilo, coexistante, chercheuse en société et sciences des religions.

/ Dimanche 31 janvier 2021, 10h00-12h00 :Comment ne pas se séparer les uns des autres ?

Troisième table-ronde, « Dialogue des pensées et des Ecritures »

animée par Radia Bakkouch, présidente de Coexister, avec la participation de :- Mohamed Bajrafil, théologien musulman

- Floriane Chinsky, rabbin

- Vincent Pilley, bouddhiste

- Antoine Guggenheim, prêtre catholique

- Henrick Ribot-Danissen, coexistant agnostique

Pour accéder à la conférence, il suffira de cliquer sur le lien que vous recevrez après inscription. Vous verrez, c’est très facile !

Merci de partager cet événement dans vos réseaux.

PARTAGER L’EVENEMENT FACEBOOKParticipation financière : afin de couvrir les frais d’organisation, nous ferons appel à votre générosité par le biais d’une cagnotte.

FAIRE UN DON

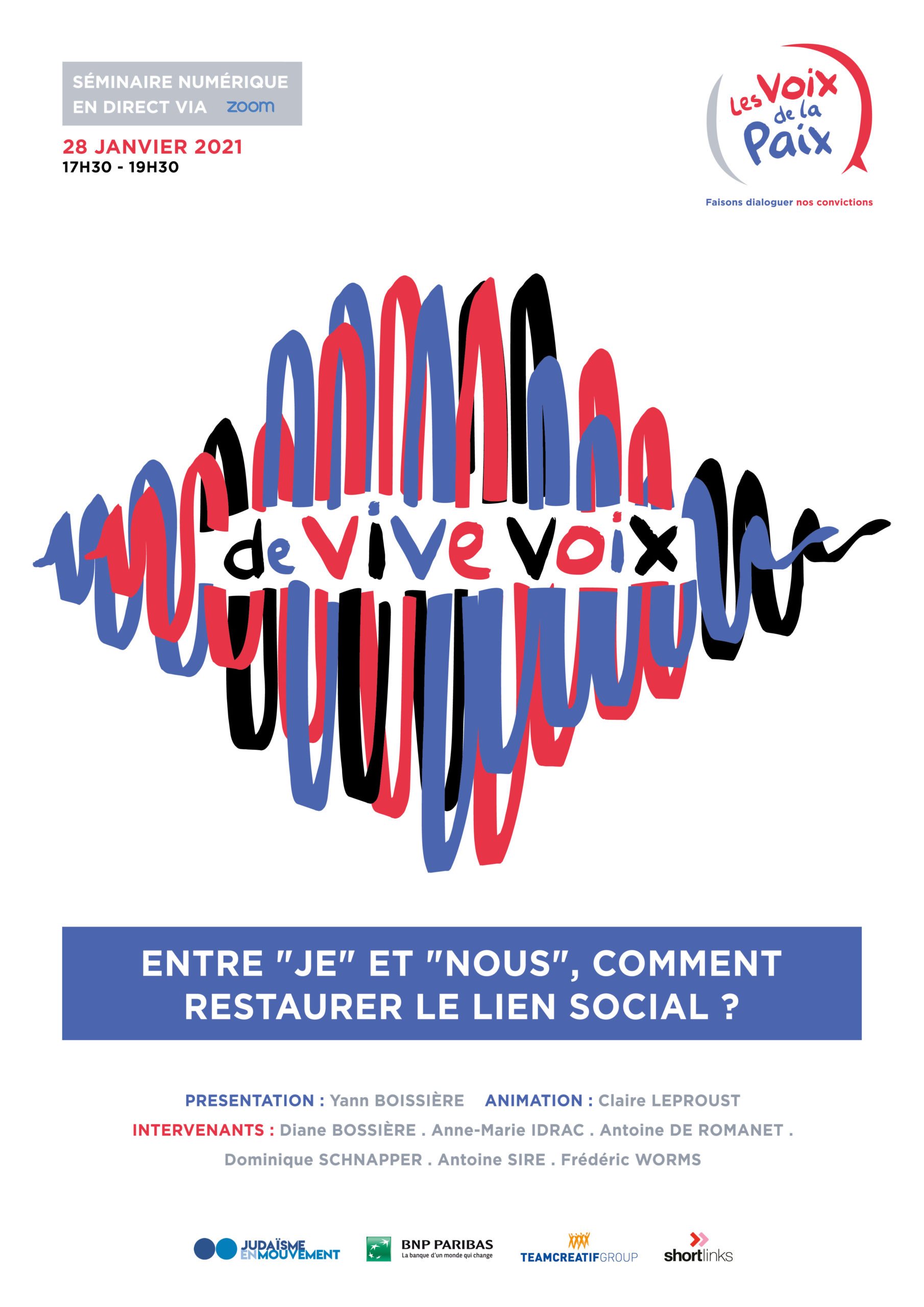

“ Entre « je » et « nous », comment restaurer le lien social ? ”

Propos

Propos

La crise du Covid 19 a révélé, par défaut et par l’absurde, combien le lien social était la richesse première de nos sociétés. Ce lien constitue le socle de nos activités économiques, le catalyseur du sentiment d’identité et d’appartenance à la nation, la source de notre capacité politique à nous projeter vers l’avenir et à imaginer un destin commun. Si cette base vient à manquer, manque alors la matière première de toutes nos élévations, de nos engagements envers les institutions, qui expriment en retour le sens de notre existence collective. Le lien social, tout le monde en conviendra, est aujourd’hui sous tension. La crise sanitaire en a avivé la perception, mais sa dégradation ne date pas d’hier…

Dans le temps long, au sein des sociétés occidentales, la crise du lien social peut se comprendre comme une tension qui résulte de la divergence croissante entre les dimensions politique et économique. Depuis l’avènement des sociétés libérales – qui ménagent une certaine autonomie de la société vis-à-vis des structures de pouvoir, les interactions humaines sont réglées par deux types de structures pourvoyeuses d’organisation et de sens : les institutions et le marché. Les institutions déploient des structures verticales afin de stabiliser les relations de confiance développées au sein d’un groupe. Elles produisent de l’unité, de l’identité collective, situant les individus dans la sphère du « sens ». Le marché, lui, met en contact ses acteurs, dans le temps et dans l’espace, autour d’une activité d’échange – qu’il s’agisse de biens matériels ou symboliques. Par sa structure horizontale, le marché produit de la richesse, de la diversité, du renouvellement et de l’innovation. Le gain, pour l’individu, se situe dans la satisfaction des besoins et des désirs.

Organisation, sens, besoin ou désir : jusqu’ici nos sociétés maintenaient ces différents curseurs dans un horizon commun. Si l’on conçoit le lien social comme le point à la croisée de ces deux tenseurs, l’institution et le marché, le sens et la satisfaction, le vertical et l’horizontal, il devient clair que ces deux perspectives divergent aujourd’hui de manière radicale. Economiquement nous sommes devenus des « clients globaux », happés par la globalisation, la marketisation de tous les biens, la dérégulation de toutes les « frontières » — constitutives des Etats-nations, alors que politiquement nous vivons toujours au sein de ces Etats-nations, dont nous attendons toujours qu’ils soient pourvoyeurs d’identité, de vivre ensemble, et providents en matière de justice (garants de liberté, d’égalité, de droits et de services).

La divergence accélérée entre les logiques, qui sont aussi deux manières de s’insérer dans le monde, écartèlent l’individu en une tension de plus en plus difficile à surmonter. Confusion supplémentaire : le modèle du marché est si fort, culturellement, qu’on l’applique désormais à tous les secteurs de la vie, à toutes les analyses, y compris aux idéaux « verticaux » garants du politique et du sens collectif. La dérégulation générale de l’information accentue le phénomène. Nous nous épuisons donc à échanger, tout contre tout, et nous n’y trouvons plus guère de signification. La crise du lien social se dédouble en crise du « sens » …

Les risques potentiels, sur le plan politique, sont innombrables. C’est le populisme, perversion de la souveraineté populaire. C’est l’impatience de l’individu, dont l’extension de la frénésie consumériste détruit la vertu civique, la capacité à accepter le temps du projet, la patience et la confiance. C’est aussi l’idéologie prométhéenne des nouvelles technologies ou des réseaux sociaux qui, en favorisant les bulles cognitives et le désapprentissage de toute conversation contradictoire argumentée, sapent l’idéal d’un débat public démocratique. Last but not least, l’arène médiatique est actuellement saturée par l’émergence de contrediscours totalement opposés à notre culture politique commune et à ce qui faisait consensus sur le lien social…

Ce consensus, issu des Lumières et des promesses de l’Etat-nation, c’était l’universalisme. Dans une

dynamique à trois pointes – égalité pour tous, socialisation de tous, universalité de chacun – l’inspiration et la

dynamique de l’universel se sont incarnées par des luttes, des programmes et un récit collectif s’attachant àconcrétiser l’idéal d’une « société bonne », où une citoyenneté et une solidarité sans discriminations seraient porteurs de justice sociale.

Mais aujourd’hui, sans doute à la faveur d’un épuisement du grand récit politique issu des Lumières, c’est à un développement agressif de contre-récits globaux que l’on assiste. « Racisme systémique, « racisé », « privilège blanc », approche « intersectionnelle », « réunions en non-mixité » : tout un vocabulaire fleurit qui, tout en prétendant amender le lien social, promeut l’exclusion des uns et des autres, en lieu et place d’une valorisation de ce qui nous unit. Que ce soit en fustigeant la « culture de l’appropriation », jargon intimidant qui revient à nier la simple possibilité humaniste de parler de l’autre et à l’autre, ou en martelant que « l’universalisme est aujourd’hui une posture » (Rokhaya Diallo), ces contre-récits expriment bel et bien une prétention globale, explicitement dédiée à détruire les idéaux politiques issus de l’universalisme des Lumières. Le lien social est sous tension.

Mais s’il doit être défendu, nous n’aurions sans doute jamais imaginé devoir poser la question ainsi : le lien social — combien de divisions ?

De Vive Voix #3, c’était jeudi 28 janvier dernier ! Pour les inconditionnels ou retardataires, la session de visionnage ou de rattrapage, c’est par ici >> De Vive Voix

Coexister Brest – Newsletter du 21 décembre 2020

Chères sympathisantes, chers sympathisants,

A l’approche de cette fin d’année 2020, année COVID comme on aime l’appeler, nous espérons que vous vous portez au mieux, vous et vos proches.

Ces derniers mois, toute l’équipe de Coexister Brest s’est mobilisée pour maintenir au mieux nos cafés discussions. Ces cafés ont été l’occasion de nombreux échanges avec des participants à travers toute la France !! Nous avons ainsi pu aborder quelques thèmes:

– Le café d’octobre, le dernier fait en présentiel au Béaj, a permis d’aborder « le sens de l’engagement et de la motivation »

– Lors du café de novembre organisé en visio, nous avons abordé « les fêtes des morts dans les différentes convictions »

– Enfin, notre dernier café du 8 décembre nous a mener sur « les pas de Marie, figure importantes chez les catholiques et dans l’Islam mais aussi dans d’autres conviction ».

L’équipe continue de se mobiliser pour vous proposer un maximum d’activités pour 2021. Plus d’info à venir début janvier mais vous pouvez dès à présent noter dans vos agendas:

– le 12 janvier pour l’anniversaire de Coexister

– le 26 janvier pour notre premier café de 2021

Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas à adhérer, c’est un soutien à la fois à l’association nationale et au groupe local !

https://www.helloasso.com/associations/coexister/adhesions/adhesion-coexister-france-2020-2021

Vos dons donnent aux coexistants les moyens d’agir pour renforcer la cohésion sociale et la fraternité en France ! Votre soutien est le bienvenu :

https://www.coexister.fr/faire-un-don/

En attendant de vous revoir, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !!

L’équipe Coexister Brest

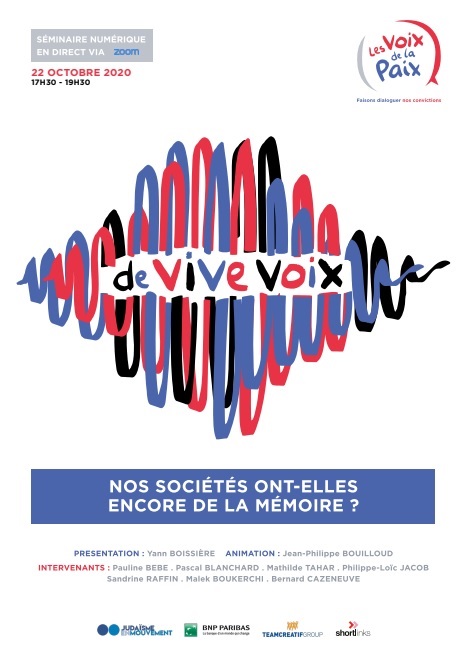

“Nos sociétés ont-elles encore de la mémoire ?”

“Nos sociétés ont-elles encore de la mémoire ?”

Propos

Notre modernité politique ne s’est pas construite sur la mémoire. Au contraire, elle a souhaité se vivre comme une période en rupture avec toutes les périodes antérieures. Cette injonction de rupture au fondement de nos sociétés auto-organisatrices, où la valeur d’inspiration du passé se voit désormais supplanté par la seule volonté, supposée libre, de ses contractants, nous la retrouvons au niveau de l’individu : autonome, désormais, libéré de tout héritage ou de toute loi auxquels il n’aurait pas préalablement consenti, c’est-à-dire, créé lui-même pour se les octroyer en toute souveraineté… La mémoire n’est alors pas la denrée première de ce dispositif et de nos sociétés de contrat, celles dans lesquelles nous vivons aujourd’hui.

Les évolutions du 20ème siècle en ont accentué le caractère secondaire. A l’objectif de satisfaction des besoins pour le plus grand nombre, a succédé une économie du désir – du désir permanent. Le marché en est l’institution majeure. Son attrait et son efficacité sont tels qu’à la seule mise en relation d’acheteurs et de vendeurs centrés autour d’un produit concret, le modèle a perfusé le domaine des biens symboliques, et prévaut aujourd’hui aussi bien dans la vie culturelle que pour les relations sociales. Sa dynamique horizontale semble ronger toujours plus l’autorité des instances verticales que sont par définition les institutions,politiques ou autres. Cette religion du « flux » trouve son slogan avec l’injonction, désormais permanente, de « s’adapter ». Dans ce compte à rebours sans cesse réactualisé, la mémoire est une valise encombrante, elle semble à contre-temps, et à contre-courant de la course pour inventer demain, à chaque instant…

Cependant, nos sociétés actuelles, de plus en plus complexes, sont également contradictoires ! C’est bien la modernité la plus récente, en effet, qui a produit une notion comme le « devoir de mémoire ». Celle-ci nous dit a minima deux choses. La mémoire, d’une part, n’est plus pensée comme un phénomène humain naturel, un accès intuitif au passé, voire comme le fil directeur de nos futures actions politiques. En devenant l’injonction collective d’une société, elle s’entend désormais comme la charge inévitable d’une mauvaise conscience due aux chaos du 20ème siècle, nous mettant en présence avec « les heures sombres de notre passé ». Cet « assombrissement » de la mémoire, et le fait qu’elle revête un caractère normatif, voire juridique, expriment l’indéniable tribu, l’ombre portée de la Shoah sur la psyché contemporaine.

A rebours de l’amnésie constitutive de notre modernité doit également être comptée une certaine inflation de ces lois mémorielles. Là où « la » mémoire, collective et unitaire, venait abreuver le roman national au lait identitaire d’une nation indivisible, ce sont « les » mémoires qui aujourd’hui fleurissent, toujours plus spécifiques, et volontiers revendicatives. Au « devoir de mémoire » s’ajoute donc une nouvelle figure de notre vie culturelle : la concurrence mémorielle.

A en juger par l’actualité la plus récente, enfin, il semble que la mémoire ait conservé son caractère explosif. Avec les mouvements invitant à rebaptiser les rues, à déboulonner les statues de tous les acteurs liés, de près ou de loin, à la rédaction du Code noir et à une certaine mémoire de l’histoire coloniale, il est clair que la mémoire, ici, est adressée avec une tonalité nouvelle. Le passé, ayant définitivement perdu sa valeur « obligeante », à tout le moins sa valeur contextuelle qui inclinait à le comprendre à partir de lui-même, se donne désormais ouvertement comme un réservoir de militance dont la valeur ne tient qu’à une chose : passer au crible des valeurs présentes.

Entre l’amnésie constitutive de notre modernité, l’inflation commémorative et la « mémoire hyper-réactive » de l’individu-citoyen d’aujourd’hui, la mémoire ne s’appréhende plus comme un phénomène dont la poussée, simple et limpide, orienterait notre bel avenir, que ce soit sur un plan individuel ou collectif.

Pour plus d’informations

DE VIVE VOIX–22 OCTOBRE 2020–Nos sociétés ont-elles encore de la mémoire–PROGRAMME